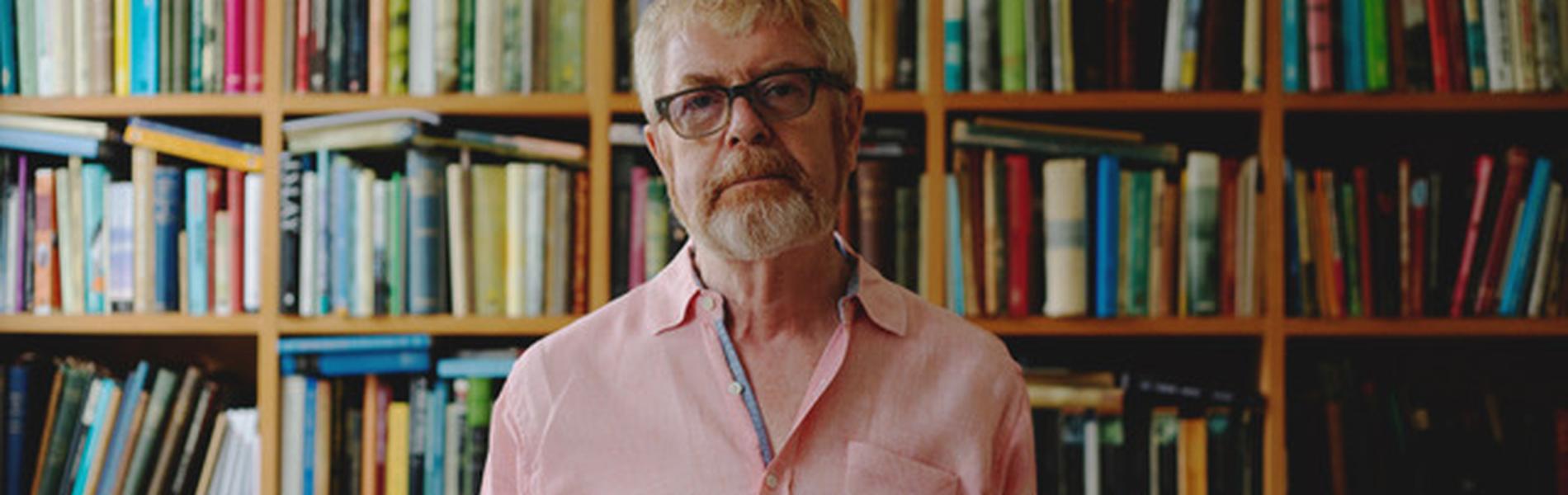

Historien de formation, Nicholas Morgan entre comme archiviste chez United Distillers, devenu Diageo, où il dirigera le marketing du plus grand portefeuille de single malts au monde. Auteurs de plusieurs ouvrages sur le whisky (1), il est retourné à ses premières amours – l’histoire et l’écriture – après avoir passé plus de 30 ans dans le cœur nucléaire du scotch. Il retrace aujourd’hui pour Whisky Mag les crises qui ont jalonné le whisky pour tenter de donner du sens à celle que nous traversons actuellement. Encore que… s’agit-il bien d’une crise?

(Cette interview a été publiée sous une version très raccourcie dans Whisky Mag n°93 paru fin septembre 2025.)

Beaucoup pensent que le scotch – et plus largement du whisky – traverse en ce moment une crise, vraisemblablement de surproduction. Qu’en pensez-vous?

J’ai rejoint l’industrie du scotch en 1990, à un moment où elle émergeait à peine d’une crise profonde, le « Whisky Loch ». Et au cours des trente années suivantes, cette industrie n’a cessé de croître, de façon vertigineuse.

Alors si certains parlent aujourd’hui de « crise », c’est peut-être parce qu’ils n’ont jamais connu autre chose que cette croissance soutenue depuis trois décennies. En revanche, entre la fin du XIXe siècle et les années 1950, l’industrie a vécu une crise quasi permanente, dont elle ne sort qu’après la Seconde Guerre mondiale, avant d’y replonger à la fin des années 1970.

Revenons en arrière. Quelle est la première vraie crise de l’histoire du whisky moderne, depuis le XIXᵉ siècle ?

La première crise, c’est la faillite de Kidd Eunson, provoquée en 1887 à Edimbourg – à Leith plus précisément – par des spéculateurs extérieurs au monde du whisky. On retrouve un mélange de pratiques commerciales douteuses, de prix délirants, de banques qui prêtent à tout-va puis exigent un remboursement immédiat dès qu’elles s’inquiètent.

Une bulle spéculative, en somme, qui éclate en 1887. Ce n’était pas une crise à proprement parler, mais ce court épisode a rendu tout le monde très nerveux, et fut le prélude au krach Pattison qui, lui, a profondément secoué l’industrie une dizaine d’années plus tard.

Qu’est-ce qui provoque ce krach?

De 1887 à 1896-1897, de nombreux investissements spéculatifs sont faits dans des sociétés détenant des distilleries. Tout le monde voulait désormais investir dans le whisky, c’était devenu le produit en vogue, les ventes de blends s’envolaient. La plus célèbre cotée en Bourse fut Pattison’s – Pattison, Elder & Co, devenue Pattisons Ltd en 1896.

L’entreprise, dirigée principalement par les deux frères Pattison, ne recula devant rien pour s’assurer des parts de marché et attirer les investisseurs. Leur succès apparent reposait essentiellement sur une stratégie d’achat de clientèle, à coups de publicités à une échelle encore jamais vue. Ils ont fait construire d’immenses entrepôts et des bureaux luxueux selon tous les standards de l’époque, mais leurs revenus ne suffisaient pas à couvrir leurs dépenses.

En décembre 1898, les banques ont arrêté de leur prêter de l’argent et exigé le remboursement des créances: l’entreprise a mis la clé sous la porte. Il y eut des tentatives importantes pour la sauver, afin d’éviter un effet domino dans toute l’industrie, mais elles échouèrent. Et au fil de l’enquête menée par le liquidateur, il est apparu que les deux frères avaient probablement commis plusieurs infractions pénales. Ils furent jugés et condamnés à des peines de prison, bien que relativement courtes.

Pour donner une idée de l’ampleur de l’effondrement – que l’on ne mesure pas toujours pleinement –, les créanciers ont déclaré plus de 650.000 livres de dettes impayées, ce qui équivaudrait aujourd’hui à quelque 72 millions de livres. Et cette somme ne fut jamais récupérée.

En outre, il y avait les actionnaires: les actions privilégiées furent « sur-souscrites », jusqu’à dix fois et, au final, seuls quelque 900 investisseurs obtinrent des actions. Eux aussi ont tout perdu. La majorité d’entre eux étaient des professionnels du vin et des spiritueux, et je le sais pour avoir consulté leurs registres : tous croyaient dur comme fer au succès de l’opération. Ils se sont lourdement trompés.

Quelles ont été les répercussions de cette arnaque spéculative sur l’industrie?

L’année suivant la chute des Pattison, en 1899, la production de whisky atteignit un sommet historique de 35,7 millions de gallons. Cinq ans plus tard, elle était retombée à 25 millions. Et la tendance était à la baisse.

En 1899, il y avait 161 distilleries en activité en Ecosse. Dix ans plus tôt, elles n’étaient que 126. L’industrie avait connu une expansion massive, avant de s’effondrer brutalement au début du XXe siècle. On peut dire que le krach de 1899 marque le début d’un demi-siècle de misère pour le whisky écossais.

Et à la veille de la Première Guerre mondiale, le secteur souffrait encore d’un profond manque de confiance hérité de cet effondrement.

«Même s’il relevait de la fraude manifeste, le krach Pattison a marqué l’explosion d’une bulle formée par une croissance effrénée, impossible à soutenir, qu’on peut rapprocher de ce que nous observons aujourd’hui. »

Comment est-il possible que deux frères, à eux seuls ou presque, à la tête d’une unique entreprise, aient pu provoquer un tel krach ?

Eh bien, n’oublions pas que leur activité principale portait sur les blends. Même si, une fois au tribunal, on a découvert que beaucoup de leurs blends contenaient surtout du whiskey irlandais âgé de douze mois, relevé d’un soupçon de scotch. Ils étaient donc étroitement liés à des fournisseurs, des distillateurs, tous interdépendants.

C’était un réseau extrêmement complexe – qui existe toujours aujourd’hui: à l’exception de Diageo, qui pourrait fonctionner en quasi-autarcie s’ils le voulaient, aucune des autres grandes maisons de blending ne possède assez de distilleries pour produire intégralement ses assemblages. Elles doivent donc acheter, échanger, accorder des crédits. Et c’est là que réside le nerf de la guerre : le crédit. Quand les banques exigent le remboursement des prêts, tout le système se tend dangereusement pour tous les acteurs impliqués.

Donc, même si l’affaire Pattison relevait d’une fraude manifeste, elle a aussi marqué l’explosion d’une bulle qui se formait depuis dix ou quinze ans : une croissance effrénée, impossible à soutenir. Une expansion portée par une forme de complaisance que certains pourraient rapprocher de ce que nous observons aujourd’hui.

Un krach de cette nature pourrait-il se produire aujourd’hui ? On observe à l’heure actuelle d’importants mouvements de spéculation, notamment à travers les sociétés d’investissements dans les fûts – certaines accusées de fraude…

Non, les conditions actuelles sont très différentes. Mais ce que je veux dire, c’est qu’entre 1990 et, disons, le début de la pandémie – donc pendant trente ans –, nous avons connu une croissance continue, qui a généré une certaine complaisance: les gens finissent par croire que rien ne peut mal tourner. C’est aussi ce qu’ils pensaient au XIXe siècle.

Le point commun, c’est qu’à chaque fois des individus extérieurs à l’industrie achètent des stocks de whisky. Aujourd’hui, vu la situation financière de certaines distilleries, énormément de fûts se retrouvent sur le marché, chose impensable il y a cinq ans. J’imagine qu’ils passent par de nombreuses mains avant d’atterrir chez les prétendues sociétés d’investissement en fûts, lesquelles les revendent à des particuliers, à des prix délirants, avec des techniques de vente agressives et en mentant sur les profits potentiels. Pour autant, cela ne menace pas la stabilité de l’industrie.

« Aujourd’hui, vu la situation financière de certaines distilleries, énormément de fûts se retrouvent sur le marché, et atterrissent chez les prétendues sociétés d’investissement en fûts, lesquelles les revendent à des particuliers, à des prix délirants, avec des techniques de vente agressives et en mentant sur les profits potentiels. »

Parce qu’elles sont trop petites ?

Oui, et dispersées.

Elles ne sont pas réellement intégrées à l’industrie.

Exactement. Elles ne font pas partie de l’industrie. Mais elles peuvent en ternir l’image. Les gens vont finir par se demander : qui a permis cela ? On parle de millions de livres investis dans des fûts via des sociétés très douteuses. Pourquoi l’industrie n’a-t-elle rien fait pour empêcher ça ? À mon avis, les organisations professionnelles et certaines compagnies n’ont pas été à la hauteur. Aucune n’en parle publiquement. C’est là que l’impact à long terme pourrait se faire sentir.

Le whisky comme placement alternatif, ce n’est pas nouveau.

Non, mais aujourd’hui, on est passé à un autre niveau. Dans les années 1960-70, c’étaient déjà des particuliers, souvent attirés par des promesses de rendements exceptionnels – rarement tenues, avec des sociétés qui faisaient faillite, des dirigeants qui finissaient en prison…

La différence, c’est qu’à l’époque, tout passait par des petites annonces dans la presse. Aujourd’hui, ces sociétés ont été littéralement armées par les réseaux sociaux. Leurs offres séduisantes atteignent des milliers de personnes sans la moindre connaissance du secteur, à qui l’on vend des mensonges, par des gens qui n’y connaissent rien non plus.

Sur mes réseaux sociaux, je vois leurs pubs tous les deux posts. Il y a eu des faillites parmi ces sociétés, la BBC y a consacré un documentaire, on en parle un peu dans la presse… Mais il en faudra beaucoup plus pour enrayer ce phénomène.

Immédiatement après le krach Pattison, le gouvernement augmente les taxes, ce qui aggrave la crise…

Oui. Le budget de 1909 présenté par Lloyd George augmenta les droits d’accise sur l’alcool (au degré proof) d’environ 25 %. Ce qui entraîna une hausse de plus de 12 % du prix de la bouteille de scotch au Royaume-Uni. L’effet sur les ventes fut immédiat et catastrophique.

Mais il y eut aussi des conséquences structurelles. Des grandes maisons de blend, créées dans les années 1870, comme Greenlees Brothers, Usher’s ou John Hopkins & Co, subissaient déjà les conséquences du krach Pattison. Les affaires ralentissaient, les ventes déclinaient. Et la hausse des taxes les a poussées à quitter l’industrie, à vendre leurs stocks à des entreprises comme Johnnie Walker, Dewar’s ou la Distillers Company (2), qui disposaient de ressources suffisantes pour poursuivre leur activité.

Donc ces entreprises ont cessé leur activité avant la Première Guerre mondiale ?

Elles ont commencé à se retirer avant, et ce mouvement s’est accéléré pendant la guerre. C’est aussi pourquoi, au début des années 1920, on retrouve surtout Dewar’s, Buchanan’s, Walker’s et White Horse comme principales maisons de blends. Et en 1925, elles fusionnent toutes avec la Distillers Company Limited (DCL). Ces transformations structurelles majeures remontent donc bien au krach Pattison, et aux événements qui ont suivi.

Ensuite, il y a la guerre.

Ensuite, il y a la guerre.

Et une guerre, c’est une crise.

Oui, la guerre, c’est une crise. La guerre, cela signifie l’arrêt de la production de whisky. Cela implique aussi des restrictions sur la vente d’alcool sur le marché domestique, un durcissement des lois sur les licences, destiné à protéger la production de munitions au Royaume-Uni. Cela implique également la loi de 1915 sur les spiritueux non vieillis (Immature Spirits Act), qui a instauré l’obligation d’un vieillissement de trois ans.

Et bien sûr, cela s’est traduit par une augmentation continue du prix de vente. A la fin de la guerre, une bouteille coûtait neuf shillings, soit plus du double de son prix en début de conflit. La majorité des distilleries de malt ont cessé leur activité au début ou au milieu de l’année 1915.

La production de whisky de grain, elle, a continué, car elle servait à des fins industrielles, pour l’éthanol, entre autres. Cependant, il y avait une forte demande de scotch pendant la guerre, notamment de la part du gouvernement, car il fallait approvisionner l’armée et la marine en whisky.

Tiens, je croyais qu’ils préféraient le rhum…

Oui, c’est vrai, surtout la marine. Mais j’imagine qu’il y avait beaucoup de whisky dans les mess des officiers de la Royal Navy. Et certainement aussi dans l’armée. De grandes quantités y étaient destinées. Et puis, il y a eu une demande en hausse depuis un marché jusqu’ici relativement modeste: les Etats-Unis.

Les négociants américains savaient déjà que la prohibition leur pendait au nez – elle a d’ailleurs été instaurée temporairement pendant la guerre, avant d’être officiellement mise en place par le Volstead Act en 1919. Ils ont donc commencé à constituer des stocks de whisky en prévision de l’interdiction.

«La prohibition fut une bonne nouvelle pour le scotch. Il faut arrêter de dire qu’elle a provoqué la fermeture des distilleries de Campbeltown, comme on l’on entend souvent. C’est de la foutaise! »

La prohibition, justement: c’est la crise suivante?

En réalité, c’est une bonne nouvelle! La prohibition a ouvert ce qui reste encore aujourd’hui le marché le plus rentable au monde pour le whisky écossais, les Etats-Unis. Grâce à la contrebande, le whisky écossais a pu entrer sur ce marché. Et à une époque où l’Europe, et le Royaume-Uni en particulier, connaissaient une forme de récession, les États-Unis représentaient une source de profits illimités, pour ceux qui parvenaient à organiser correctement l’acheminement de leurs produits.

Il existait deux manières de procéder. Il y avait d’abord les contrebandiers indépendants, qui se procuraient du whisky et un bateau, et traversaient l’Atlantique, vendant parfois leur cargaison directement depuis le navire aux bootleggers américains.

Et il y avait la route canadienne – parfois les Bahamas ou les Bermudes –, celle qu’empruntaient les grandes maisons écossaises. Des sociétés comme Johnnie Walker ou Dewar’s vendaient légalement – avec des papiers parfaitement en règle – d’énormes quantités de whisky à des « syndicats » qui opéraient au Canada et se chargeaient ensuite de faire entrer la marchandise aux Etats-Unis. Ainsi, les distillateurs écossais pouvaient garder les mains parfaitement propres.

Donc, c’était totalement légal ?

Totalement légal.

Quand vous parlez de « syndicats », de quoi s’agissait-il exactement ?

Il s’agissait de groupes… L’un des plus importants était le syndicat Bronfman, qui deviendra ensuite Seagram’s. Officiellement, ses dirigeants ont toujours nié toute implication dans la contrebande, mais ils ont acheté des quantités de whisky colossales. Il y avait aussi d’autres syndicats – légaux – mis en place par des organisations criminelles américaines, qui opéraient légalement au Canada.

Ces entités prenaient des noms génériques comme Consolidated Imports, des désignations très vagues représentant différents groupes d’intérêts. Des personnages comme Al Capone étaient impliquées dans ce type d’organisation. Et ils venaient régulièrement à Londres rencontrer les gens de DCL (2) et autres.

Cette contrebande n’a pas nui à la réputation du scotch? Car beaucoup des produits importés pendant la prohibition étaient coupés avec d’autres alcools de mauvaise qualité…

Non, au contraire, cela a assis la réputation du scotch. Il y a eu, sans aucun doute, des problèmes de contrefaçon et d’adultération aux États-Unis. Mais cela a contribué à faire du scotch la référence en matière de qualité, « the real McCoy », comme on disait alors.

Si vous parveniez à mettre la main sur une bouteille de Dewar’s ou de Black Label, c’était ce que tout le monde convoitait. Et il y en avait assez pour impacter durablement un marché où le scotch était relativement peu connu jusque-là.

Après la prohibition, par ailleurs, les stocks de whisky américain étaient à sec, puisque la distillation avait été interdite: les Etats-Unis étaient donc un marché grand ouvert pour le scotch. Et il n’y avait aucune concurrence, hormis le whisky canadien – qui était en général très jeune et pas forcément d’une grande qualité.

Vous dites que la prohibition a été une aubaine pour le scotch. Pourtant, de nombreuses distilleries ont fermé en Ecosse pendant cet épisode…

Oui, il y en avait 103 en 1920, 84 en 1927, et seulement 15 en 1933. Mais cette baisse est imputable à la dépression économique, pas à la prohibition. Il faut arrêter de dire que la prohibition a provoqué la fermeture des distilleries de Campbeltown, comme on l’on entend souvent. C’est de la foutaise.

On est toujours dans cette période de 50 ans de marasme : le krach Pattison, le budget de 1909, la Première Guerre mondiale, la récession d’après-guerre, puis la Grande Dépression de 1933 – qui a un impact massif. Et alors que le secteur commence à peine à se relever, la Seconde Guerre mondiale arrive.

Avant que la guerre n’éclate, est-ce que ces crises passées ont transformé l’industrie? Je pense à des mouvements de concentration.

C’est la grande fusion de 1925. C’est à ce moment-là que Walker’s, Buchanan’s, Dewar’s et la Distillers Company (2) fusionnent, rejoints par la suite par White Horse Distillers. Pendant la Première Guerre mondiale et dans les années 1920, ces entreprises, seules ou à plusieurs, ont racheté des distilleries et les ont fermées. Elles avaient donc déjà entamé ce processus de consolidation. Une consolidation très réfléchie, en fait.

Réfléchie de quelle manière ?

Très bien pensée. Et le stratège derrière tout cela était l’homme qui dirigeait la Distillers Company: William H. Ross. Il ne connaissait pas grand-chose au whisky, mais c’était un génie de l’organisation. Il avait compris combien il était important de consolider l’industrie – sa faiblesse, c’est qu’il ne comprenait pas les marques.

Il y avait d’énormes économies à réaliser. Au sein de la Distillers Company, ils ont créé ce qu’on appelait Scotch Malt Distillers (SMD), une filiale qui gérait l’ensemble des distilleries et qui a mis en œuvre un vaste processus de rationalisation. Il ne s’agissait pas de produire moins, mais de produire mieux, de façon plus efficace.

« L’intervention de Winston Churchill au sortir de la guerre, en 1945-46, est un élément clé: il était convaincu que l’exportation de scotch, en particulier vers les États-Unis, serait le meilleur moyen pour le Royaume-Uni de générer des devises étrangères. »

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’industrie vit le même scénario qu’en 14-18, avec les mêmes conséquences?

A la fin de la guerre, une bouteille de scotch qui coûtait 9 shillings vers 1918 en valait désormais 26. Le prix avait quasiment triplé. Les taxes avaient explosé. Et pourtant, les ventes ont continué pendant la guerre, notamment à l’export. Les stocks des distillateurs se sont donc épuisés, car ils devaient alimenter les forces armées et les marchés étrangers.

En 1945-46, au sortir de la guerre, l’industrie fait face à une pénurie d’orge, à une pénurie de main-d’œuvre – les hommes sont encore mobilisés – et à un élément clé : l’intervention de Winston Churchill. Il était convaincu que l’exportation de scotch, en particulier vers les États-Unis, serait le meilleur moyen pour le Royaume-Uni de générer des devises étrangères, dans le contexte de crise monétaire chronique des années 1940 et du début des années 1950.

Le scotch a donc joué un rôle important dans la reprise d’après-guerre. Mais pendant le conflit ? J’avais cru comprendre que les distilleries de malt avaient fermé plus tardivement que pendant la Première Guerre mondiale, vers fin 1943 pour certaines.

Elles ont pu fonctionner jusque-là, en puisant dans les stocks d’orge accumulés. Mais il n’y avait plus de nouvelles récoltes d’orge disponible, car elle était évidemment essentielle à d’autres priorités.

Les distilleries de grain restaient importantes: ce que le gouvernement voulait avant tout, au-delà de l’alcool industriel, c’était de la levure – pour produire du pain et des produits de boulangerie. C’était donc un enjeu stratégique à ce niveau-là.

Certaines distilleries de whisky aux États-Unis se sont mises à produire de la pénicilline pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que cela s’est fait en Écosse également ?

Je n’en ai jamais entendu parler. Je me souviens d’une visite, il y a des années, au musée Seagram’s au Canada. Ils avaient des affiches très intéressantes datant de la Seconde Guerre mondiale, qui disaient en substance : « On ne fait plus de whisky, mais on fait de la médecine. » L’idée, c’était de maintenir l’image des marques auprès du public. Ils ont beaucoup joué là-dessus.

J’ai lu qu’en 1945, il ne restait que 57 distilleries en activité en Écosse.

Oui, et elles désespéraient de pouvoir rouvrir. Winston Churchill a lancé le processus en déclarant : vous aurez droit à une certaine quantité d’orge pour la distillation, à condition que l’exportation reste votre priorité. Et cela a duré – il me semble – jusqu’en 1958.

Jusqu’à la levée des restrictions?

Oui. Les restrictions sur le marché intérieur ont duré très longtemps. Tout tournait autour des exportations. Dans l’immédiat après-guerre, à la fin des années 1940 et au début des années 1950, il y avait encore des pénuries de matériaux de construction, toujours peu de main-d’œuvre : la reprise était lente.

Mais si l’on regarde les chiffres de production à partir de 1950, ils sont impressionnants. En 1950, la production atteint 28 millions de proof gallons. En 1960, 69 millions. En 1970, 144 millions. Et en 1979, on connaît un pic: 179 millions. C’est une période de croissance folle, alimentée par les exportations.

Mais c’était forcément du whisky très jeune.

Rappelez-vous qu’on distillait dans les années 1950, et qu’il restait aussi des stocks d’avant-guerre. Donc je ne pense pas – tout ce que j’ai vu tend à le confirmer – qu’il y ait eu une baisse significative de l’âge moyen. En revanche, sur les blends avec mentions d’âge, comme le Johnnie Walker Black, on a retiré ces mentions. L’âge a donc été revu à la baisse sur les embouteillages les plus anciens.

Le Black, par exemple, n’est revenu sur le marché américain qu’en 1968, il me semble – j’en parle dans le livre que j’ai consacré à Johnnie Walker. Et ce retour a surtout été motivé par le lancement du Chivas Regal 12 ans par Seagram’s, qui menaçait sérieusement son business. Au Royaume-Uni, le Black Label n’est revenu que dans les années 1970, assez tard. L’objectif, c’était de jongler avec les stocks tout en maintenant la qualité.

Donc, la demande augmentait dans le monde entier après la Seconde Guerre mondiale en raison des nouveaux marchés qui s’ouvraient?

Oui, progressivement. Le Japon, par exemple, devient un marché très significatif. Le scotch commence aussi à mieux pénétrer les marchés d’Europe continentale – ce qui s’explique peut-être par la présence des troupes alliées sur place pendant la guerre. C’est un peu comme le bourbon, qui a gagné en visibilité en Europe pendant cette période. L’Allemagne était un grand marché pour des marques comme Jim Beam dans les années 1990. Et tout le monde disait : « C’est grâce à la guerre. »

C’est à ce moment-là que ces marques se sont implantées et sont devenues tendance. Et puis certains marchés ont connu une croissance fulgurante: le Venezuela, notamment, est devenu fou de scotch dans les années 1960 et 1970. On assiste donc à une expansion considérable de l’empreinte mondiale du scotch par rapport à l’avant-guerre.

«Quand on évoque le Whisky Loch, on oublie toujours d’en mentionner les causes extérieures: les chocs pétroliers de 1973 et 1978, qui provoquent des récessions mondiales. Mais il y a d’autres facteurs, dont un très mal compris… »

Après la flambée de la production d’après-guerre, la grande crise suivante, c’est le Whisky Loch?

On observe en effet une croissance massive de la production, un léger accroissement du nombre de distilleries, mais surtout, nombre d’entre elles sont entièrement reconstruites dans les années 1960 et 1970. Elles doublent ou triplent leur capacité pour répondre à la demande.

Caol Ila est un exemple typique de distillerie entièrement reconstruite à la fin des années 1960 ou au début des années 1970. Et si l’on regarde certaines distilleries historiques de la Distillers Company comme Aberfeldy, Glen Ord, Caol Ila, Aultmore, Linkwood, elles se ressemblent toutes, car elles ont été bâties sur le même modèle.

Avec de grandes baies vitrées et vue imprenable sur les alambics…

Les baies vitrés étaient là uniquement pour qu’on puisse les ouvrir et faire entrer ou sortir facilement les alambics. C’était une solution purement pragmatique. L’objectif était de faire monter la production aussi vite que possible.

Quel est le facteur déclencheur du Whisky Loch?

Le premier choc pétrolier, déclenché par l’OPEP en 1973. Il provoque une récession mondiale, aggravée par le second choc en 1979, lié celui-là à la révolution iranienne. Cela a entraîné des récessions, en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le développement continu du scotch s’est donc brutalement interrompu sur certains de ses marchés d’exportation clés.

Quand on évoque le Whisky Loch, on oublie toujours d’en mentionner les causes extérieures. Or, l’industrie du whisky est par nature extrêmement vulnérable aux chocs imprévisibles en raison des cycles de maturation – à l’époque souvent six à sept ans pour les blends et au minimum douze ans pour les single malts. Mais il y a eu d’autres facteurs.

Par exemple?

Par exemple, un facteur très mal compris: le retrait de Johnnie Walker Red Label du marché britannique en 1978, conséquence d’un jugement de la CEE. La plupart des distillateurs pratiquaient la double tarification entre le Royaume-Uni et l’Europe: les prix étaient plus bas au Royaume-Uni, et les marchés européens étaient bien plus rentables. La CEE a jugé que cette pratique devait cesser et que les prix devaient être alignés.

En 1978, le Red Label se vendait à un million de caisses au Royaume-Uni, avec des prévisions de croissance de 15 % par an. Cela représentait environ 10 % des ventes mondiales de la marque, qui était alors le blend écossais le plus vendu au monde. Si l’on part du principe qu’il s’agissait d’un blend de 6 ou 7 ans, cela signifie qu’en 1978, il y avait en stock l’équivalent de 13 millions de caisses de scotch en cours de maturation pour répondre à la demande anticipée.

Lorsque le Red Label a été retiré du marché britannique, DCL a pensé pouvoir le remplacer par une nouvelle marque, John Barr. Conçue pour ne pas trop ressembler au Red Label, elle en reprenait malgré tout les codes, y compris la bouteille carrée. Ils ont investi massivement dans son lancement, avec l’idée – très naïve – qu’elle récupérerait facilement les ventes perdues du Red Label. Ce fut un échec total. Johnnie Walker n’est revenu sur le marché britannique qu’en 1983 ou 1984, sans jamais retrouver ses volumes précédents. Les marques peuvent être oubliées très vite.

Vous êtes en train de dire qu’une partie du Whisky Loch a en fait été provoquée par la DCL?

La décision européenne ne venait pas d’eux, mais leur réponse a été à mon avis très mal pensée. Et il a bien fallu que tout ce whisky aille quelque part: il a fini dans le Whisky Loch. Adieu Brora, adieu Port Ellen, adieu Glenury Royal…

En 1983, DCL a fermé 11 distilleries de malt au total: Port Ellen, Brora, Rosebank, St Magdalene, Convalmore, Glenesk, Coleburn, Pittyvaich, Glenlochy, Glenury Royal. Ainsi que la malterie de Blair Athol. S’y ajoutent 4 distilleries de grain closes entre 1983 et 1993: Port Dundas, Caledonian, Carsebridge et Cambus. Port Dundas a rouvert et fermé plusieurs fois, avant sa fermeture définitive en 2010.

« Pendant le Whisky Loch, la DCL à elle seule a fermé 11 distilleries de malt au total, 1 malterie et 4 distilleries de grain. Adieu Brora, adieu Port Ellen, adieu Glenury Royal, Rosebank, Convalmore, St Magdalene… »

Quels étaient les critères de fermeture? Qui prenait la décision ?

Il y avait d’abord une décision volumétrique: il fallait réduire les capacités de production. Ensuite, il y avait une décision qualitative, prise par les maisons de blending, qui savaient quels single malts étaient indispensables à leurs assemblages, et quels étaient ceux qu’elles pouvaient substituer. Il y avait aussi une question d’efficacité: certaines distilleries ont fermé simplement parce qu’elles n’étaient plus assez performantes.

Port Ellen ou Brora étaient-ils des whiskies médiocres… ou des distilleries peu efficaces ?

Disons que Port Ellen n’avait pas, à l’époque, la réputation de qualité qu’elle a aujourd’hui – pour le dire le plus délicatement possible! Lorsqu’il a été décidé de la rouvrir pour produire du « Port Ellen à l’ancienne », les équipes de blending nous ont fait remarquer que personne n’aimait le Port Ellen à l’ancienne: on ne l’appréciait qu’à partir de 30 ou 40 ans d’âge! Donc non, à l’époque, Port Ellen n’avait pas une très haute réputation.

Quant à Brora, sa réputation est singulière: elle repose sur une quantité très limitée de single malts sortis dans les années 1960 et 1970, et surtout sur ce qu’elle a produit après sa réouverture lors de la sécheresse à Islay. On avait besoin de whisky tourbé, et on a choisi Brora pour le produire.

Que pensez-vous de la résurrection de Port Ellen et de Brora ?

Je trouve ça formidable. Je me suis d’ailleurs beaucoup impliqué pour obtenir les fonds nécessaires à leur réouverture. Je ne suis pas sûr que j’aurais procédé de la façon dont cela a été fait, mais c’est fantastique de pouvoir rouvrir ces deux distilleries iconiques – un adjectif galvaudé dans l’industrie du whisky, mais dans leur cas, il est approprié.

Sans l’ombre d’un doute. DCL a fermé 11 distilleries pendant le Whisky Loch, mais d’autres propriétaires ont tiré le rideau, temporairement ou définitivement. Savez-vous combien au total?

Non, je ne connais pas le nombre total des fermetures. Les centres d’embouteillage ont été touchés eux aussi. En consultant des documents de DCL, j’ai vu qu’entre 1978 et 1983, ils embouteillaient environ 10 % de volume en moins chaque année. C’est énorme. Cela a conduit à une certaine rationalisation. Évidemment, on essayait également de vendre le whisky partout où c’était possible.

Les années 1970 ont ainsi vu une accélération des ventes en vrac de scotch à travers le monde, où il était utilisé dans des assemblages locaux. Notamment l’exportation de vieux scotchs vers le Japon, où les assembleurs japonais les intégraient dans des blends qu’on appelait encore récemment « whiskies japonais ».

Oh, certains les appellent toujours ainsi! A quel moment sort-on enfin du Whisky Loch?

La situation se stabilise au cours de la décennie 1990. En 1990, White Horse contenait encore des whiskies très âgés, et c’était le cas de nombreux blends. Si vous voulez acheter des vieux blends de haute qualité, cherchez ceux des années 1980 et du début des années 1990. C’est le seul aspect positif de cette période, pour ceux qui aiment acheter aux enchères. Ce n’est qu’à la fin des années 1990 et au début des années 2000 que tout a vraiment redémarré. De façon phénoménale.

La crise dure donc une quinzaine d’années…

A partir de 2000, on voit les exportations de scotch s’envoler littéralement. On passe de quelque 25 millions de caisses de 9 litres à un niveau très élevé juste avant la pandémie. Il y a eu une hausse pendant la pandémie, puis une baisse après, mais même après cette correction, les ventes restent supérieures à ce qu’elles étaient avant la pandémie.

« On vit actuellement un simple ajustement du marché. Les ventes de whisky restent supérieures à ce qu’elles étaient avant la pandémie. Et la tendance à la montée en gamme – irrésistible – garantit, à mon avis, que l’industrie restera en très bonne santé une fois la correction achevée. »

C’est ce qui vous fait dire qu’on ne traverse pas une crise actuellement?

Oui, il s’agit d’un simple ajustement du marché, pas d’une récession mondiale comme dans les années 1970. En revanche, on observe un changement d’attitude vis-à-vis de l’alcool. Mais la tendance à la montée en gamme – qui semble irrésistible – garantit, à mon avis, que l’industrie restera en très bonne santé une fois la correction du marché achevée.

Car un point essentiel est l’augmentation de la valeur: la courbe de la valeur a connu une croissance exponentielle, et dépasse aujourd’hui largement celles de la production et des ventes.

Il suffit de voir les prix de vente aujourd’hui!

Oui, on le voit dans les prix. Ce phénomène a commencé dans les années 1990. Je me souviens que chez United Distillers, on parlait de « confident pricing » [l’expression désigne une « politique tarifaire assumée »: quand une marque fixe des prix qu’elle estime cohérents avec son positionnement, sa valeur perçue, et qui reflètent son savoir-faire, nda].

Des « prix assumés »…

Oui, et avec la création de Diageo en 1997, cela s’est transformé en « confident pricing et premiumisation ». Les deux décennies suivantes ont été celles de la premiumisation du scotch. Et la valeur tirée des exportations a explosé. Ce qui n’existait pas encore en 1990, c’est la chaîne de valeur du single malt – lors du Whisky Loch, les ventes de single malts étaient négligeables.

Les single malts commencent lentement à émerger, avec Glenfiddich dans les années 1960, Glenmorangie, Glen Grant… Mais cela reste limité. Dans les années 1980, la catégorie sort de l’ombre, les grandes maisons de blending prennent conscience que les single malts méritent qu’on s’intéresse à eux. Ce qui a vraiment tout changé – et c’est largement reconnu aujourd’hui – c’est le lancement des « Classic Malts » par United Distillers en 1987.

Vous dites que la montée en gamme garantit sur le long terme la bonne santé du scotch. Vous ne pensez pas qu’il y a une limite à la premiumisation ?

Apparemment non. La vraie menace pour cette tendance serait une récession majeure, comme celle des années 1970. Rappelez-vous que nous avons connu une récession en 2007-2008 – et aujourd’hui, nous en frôlons une autre – mais son impact sur les ventes de scotch a été très limité. Les ventes ont même augmenté pendant cette période.

Mais regardez l’augmentation folle des capacités de production ces 10 ou 15 dernières années. Avant le XXIe siècle, il n’existait pas de distillerie produisant plus de 10 millions de litres d’alcool pur par an…

Non. La première fut Roseisle, qui a été accueillie avec pessimisme par ceux qui y voyaient la fin du malt tel qu’on le connaissait. Comment pouvait-on construire une distillerie de cette taille ? Et pourtant, deux ans plus tard, Glenlivet et Macallan avaient déjà dépassé ses volumes.

Ce qui est intéressant, c’est que même Macallan n’a pas atteint les ventes que ces expansions laissaient présager. De même, les ventes de Glenlivet sont assez stables aujourd’hui, et celles de Glenfiddich aussi. Ils ont clairement augmenté leur capacité en anticipant une croissance future.

Et le nombre de distilleries a beaucoup augmenté, même s’il reste inférieur à celui de la fin du XIXe siècle.

Oui, il doit y avoir environ 200 distilleries en activité aujourd’hui en Écosse.

« Beaucoup de petites distilleries sont aujourd’hui en grande difficulté. Mais des petites distilleries en faillite, ça ne fait pas trembler toute l’industrie. Si deux douzaines d’entre elles devaient disparaître, cela ne bouleverserait pas le secteur. Cela libérerait même un peu d’espace en rayons. »

200? Je m’étais arrêtée à moins de 150…

Non, mais il faut bien comprendre qu’un grand nombre d’entre elles sont petites, indépendantes, centrées sur le single malt. Elles ne témoignent pas d’une industrie devenue folle, mais plutôt de projets spéculatifs fondés sur la croissance continue du segment des single malts, et sur un public de connaisseurs prêts à payer un prix élevé pour des whiskies encore jeunes.

Ces petites distilleries traversent actuellement une période très difficile.

Oui, elles sont toutes en difficulté. Certaines ont malheureusement déjà fermé, d’autres connaissent de graves problèmes financiers car leurs investisseurs, enthousiastes il y a dix ou quinze ans, sont désormais plus prudents. Ils ont d’autres opportunités d’investissement, parfois plus rentables.

Le problème vient parfois du manque de préparation, des projets de passionnés, avec des investisseurs tout aussi passionnés mais peu informés des réalités du marché. Et le principal obstacle aujourd’hui, c’est la distribution. Obtenir des débouchés est devenu très difficile, surtout dans un marché saturé.

Mais des petites distillerie en faillite, ça ne fait pas trembler toute l’industrie. Si deux douzaines de ces nouvelles distilleries devaient disparaître, cela ne bouleverserait pas le secteur. Cela libérerait même un peu d’espace en rayons.

Le vrai problème, ce sont les stocks : il faut bien qu’ils aillent quelque part. Ils peuvent finir dans les mains de sociétés d’investissement, comme cela semble être le cas en Irlande, ou être bradés sur le marché et faire baisser les prix.

Il me semble que la crise en Irlande sera bien plus grave qu’en Écosse.

Oh oui, sans aucun doute. Je le dis depuis des années. Beaucoup affirment que le whiskey irlandais est en plein essor, mais ce n’est pas vrai. Une marque explose depuis plus de vingt ans : Jameson. Mais une marque ne fait pas une catégorie. Il y a quoi, 50 distilleries maintenant en Irlande ? Je ne comprends pas où tout ce whiskey va aller. Il y a une limite à ce que peuvent absorber New York et Boston.

Une autre chose a changé depuis le Whisky Loch: l’industrie du scotch est désormais beaucoup plus internationale. Elle peut réorienter rapidement ses efforts, se tourner vers d’autres marchés.

Tout à fait. L’empreinte mondiale du whisky écossais est aujourd’hui bien plus large qu’en 1983 – et a fortiori qu’en 1945. Cela permet de rééquilibrer les choses. Quand un marché décline, un autre prend le relais. Bien sûr, un événement vraiment mondial, comme une pandémie, chamboule tout, mais le Covid ne s’est finalement pas révélé aussi destructeur pour les ventes d’alcool qu’on l’avait imaginé au départ.

« Je ne comprends pas comment les consommateurs ont été convaincus de payer 150, 200, 250 £ pour certains produits. Sauf si on leur a laissé penser qu’ils pourraient spéculer en les revendant sur le second marché… »

Est-ce que vous ne pensez pas que l’industrie du scotch a été trop gourmande, et qu’une partie du réajustement actuel vient de là ?

Oui, la stratégie de premiumisation, ou de « confident pricing », est allée trop loin. Certes, les coûts de production ont explosé : énergie, verre, tout a augmenté. Et la distillation est une activité très énergivore. Mais à mon avis, l’augmentation du prix des blends classiques et des malts a largement dépassé celle des coûts réels.

Parmi les whiskies vendus à plus de 70 £, certains prix sont complètement déconnectés de la valeur réelle du liquide. Je suis stupéfait de voir les prix pratiqués pour des whiskies très jeunes, issus de nouvelles distilleries, aux profils souvent très similaires pour des tas de raisons.

Et à côté de ça, des classiques comme Johnnie Walker Black Label 12 ans, Laphroaig 10 ans, Talisker 10 ans, restent d’excellente qualité et à des prix raisonnables. Je ne comprends pas comment les consommateurs ont été convaincus de payer 150, 200, 250 £ pour certains produits. Sauf si on leur a laissé penser qu’ils pourraient spéculer en les revendant sur le second marché…

L’industrie du whisky dans son ensemble n’est peut-être pas en danger, mais celle du scotch, qui domine outrageusement la planète, pourrait-elle souffrir de certaines tendances « nationalistes » sur les marchés étrangers? Je pense à la Chine, à l’Inde: il y a quelques années, les Indiens ne juraient que par le whisky écossais, mais aujourd’hui, la demande intérieure pour les whiskies indiens explose. Et si les Chinois, si les Français, etc, font de même…

C’est un point intéressant. Je reste convaincu – et c’est aussi ce qu’a dit récemment le Premier ministre britannique, ce qui lui a valu quelques critiques – que si les accords actuels pour réduire progressivement les droits de douane sur le scotch en Inde vont jusqu’au bout, alors il n’y aura tout simplement pas assez de whisky en Écosse.

Bien sûr, les consommateurs indiens veulent goûter leur propre production – et certains whiskies indiens sont excellents, comme Amrut – mais les grandes marques comme Johnnie Walker ont un capital culturel immense en Inde. Et je pense qu’elles continueront à très bien se vendre.

En Chine, c’est un peu différent. L’Inde a une culture du whisky, héritée du Raj et de l’Empire. La Chine, non. L’industrie du scotch a eu du mal à y implanter cette culture du whisky, car cela demande du temps, des efforts, de la pédagogie. Et je pense que beaucoup ont préféré viser les consommateurs les plus riches avec des single malts très chers, sans vraiment investir dans le reste du marché.

Ce manque d’investissement a freiné l’émergence d’une véritable culture du whisky. Peut-être que les distilleries chinoises en train d’émerger y contribueront. Et ce serait bénéfique, car cela pourrait susciter un intérêt pour les whiskies importés – qu’ils soient écossais, américains ou canadiens. Je pense donc que la culture de l’alcool en Inde et en Chine est très différente.

Alors, au final, que nous enseigne le passé ?

Eh bien, il nous enseigne que… shit always happens. Les crises sont inévitables. Pandémie, choc pétrolier ou autre, il y a toujours un coup dur qui nous attend en embuscade. L’enseignement pour l’industrie, c’est qu’elle doit rester agile pour répondre à ces coups durs. Mais elle ne doit pas non plus oublier la résilience dont elle a toujours su faire preuve. Car le whisky rebondit toujours. C’est ça, la grande leçon.

Dans le cas de Johnnie Walker, dont je connais intimement l’histoire et les chiffres de vente, c’est très clair : à chaque choc, les ventes sont reparties plus haut. Après la crise de 2007-2008, Johnnie Walker a franchi pour la première fois le seuil des 20 millions de caisses. Crise, vraiment ? Donc, tirons-en les leçons et ne paniquons pas.

Car si vous paniquez aujourd’hui, dans dix ans quand la demande pour les whiskies âgés explosera vous ne pourrez pas y répondre. Et on ressortira encore davantage de whiskies sans mention d’âge. C’est le cycle: on agrandit les distilleries, on augmente la capacité parce qu’on manque de stocks vieillis… et on repart dans un cycle.

- Johnnie Walker, A Long Stride: The Story of The World’s N°1 Scotch Whisky (2020) et Everything You Need to Know About Whisky (But Are Too Afraid to Ask) (2021). Deux ouvrages passionnants, malheureusement non traduis en français.

- DCL (Distillers Company Limited), formée en 1877, est l’ancêtre de Diageo. Sa fusion avec Guinness donne naissance à la filiale United Distillers (UD) en 1987. Dix ans plus tard, la fusion de Guinness et Grand Metropolitan, en 1997, forme Diageo.

- CREDIT PHOTO: AMARA ENO